【インタビュー】中谷ミチコ : 白昼のマスク / 夜を固める

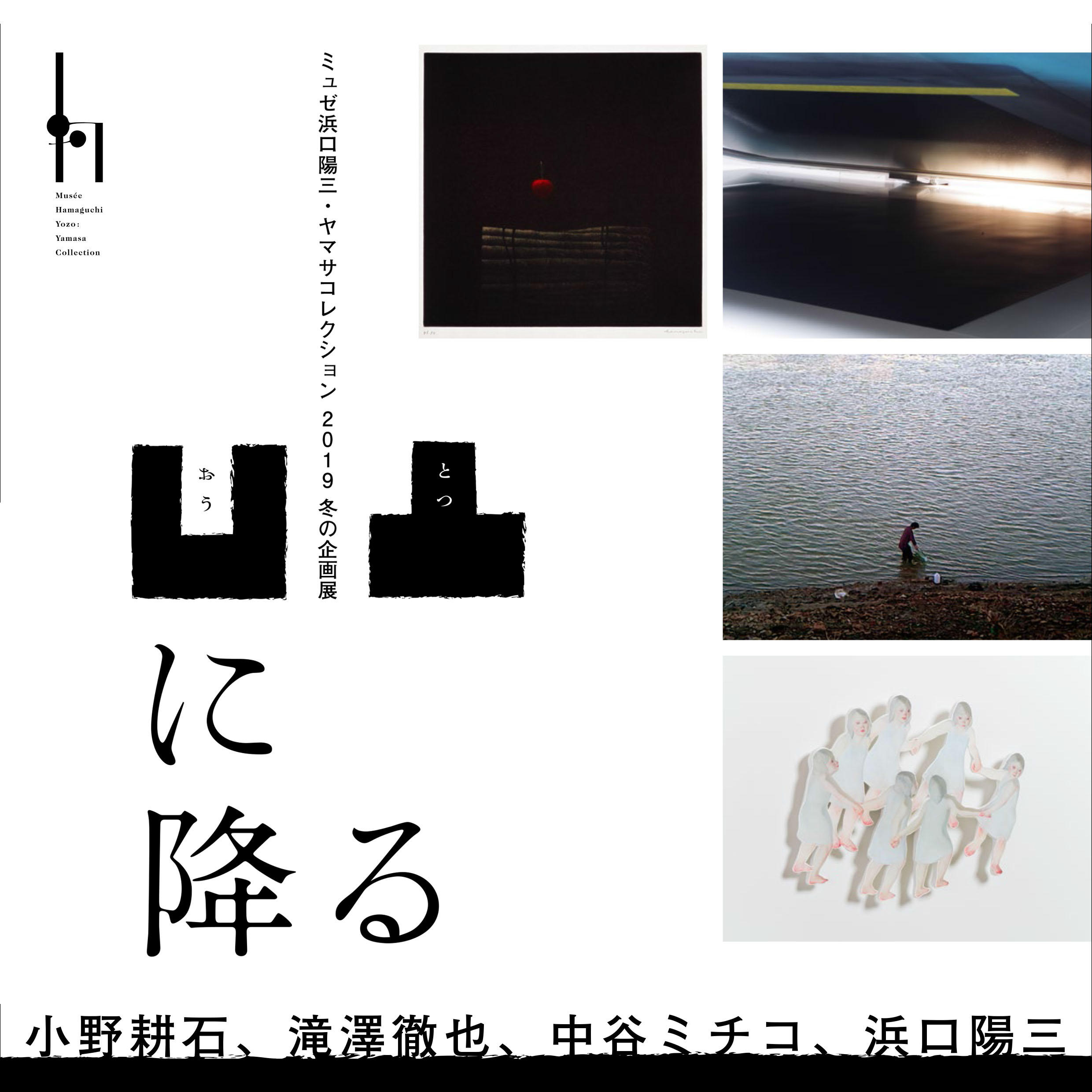

現在、アートフロントギャラリーでは初めてとなる個展を開催中の中谷ミチコ。

初日のレセプションでは、本展について、この一年間ずっと本展と同時進行で進めてきた三重県立美術館での個展について、自身の彫刻との出会いについてなど、様々な想いを語って頂きました。

まずはこの一年、ずっと私が向き合ってきた三重での個展について説明します。

この個展は、三重県立美術館に付属する柳原義達記念館という場所でおこなわれています。柳原義達(1910-2004)という近代具象彫刻家の作品を常設で展示している記念館です。

実は私が17歳の頃、彫刻をやってみたいと思い始めたときに展覧会を見に行ったのが神奈川県立近代美術館鎌倉別館で行われていた柳原義達展でした。その翌年、世田谷美術館での個展で円形の展示会場の中に義達さんの「犬の唄」シリーズがありったけ並んでいて、そこにズンと一人立って見上げていた。そこで彫刻をやろうと思った、そんな自分を思い返す展示の機会になりました。

三重県立美術館 中谷ミチコ《その小さな宇宙に立つ人》展示風景 / 柳原義達《犬の唄》

《犬の唄》シリーズは、義達さんが何点もつくった女性の裸婦像です。彼はこの彫刻に対して、これは自分自身の姿だと言っています。戦後日本の状況の中で体験したすごく悔しい思いを象徴している作品です。

彼は、反抗精神やクソッという思いでこの像が出来上がったと言っているのですが、基本に戻り私が17歳だった時のことを思い出してみると、当時私は《犬の唄》をみて「これは私だ」と思い、彫刻を学ぼうと思った時にこれがお手本になっていた、これが権威になっていたのです。権力に対する怒りのようなものを表現した彫刻が、権威になって高い台座の上に置かれ、17歳の私はそれを仰ぎ見るようにみてすくすくと感動していて、、、自分自身が犬になっていたと感じました。

そのイメージをそのまま作品にしたのが、今回展示している、犬のマスクをかぶった裸婦像を抱えた彫刻家の像、新作の《犬の唄》と《犬の唄Ⅱ》です。彫刻作品自体も自分であり、私と作られた像が行ったり来たりしているイメージを彫刻にしています。

中谷ミチコ《犬の唄Ⅱ》2019

今回の三重での展示は、その私の彫刻の原体験ともいえる出会いから20年経ち、柳原義達作品と対峙しなければならないという機会に恵まれ、義達さんの物語(※注)と自分自身の義達さんに対する想いや彫刻に対する執着などを考え続けている中で、生まれてきた小さなレリーフたちで義達さんの《犬の唄》の石膏原型を中心に、その周りをイメージとして取り囲みました。

私の作品の日常の中から生まれて来るイメージ達というのは、私の中にとっては火消しのような存在で、本当に日常的な風景であったり、妄想であったりを掌の中で作るようなイメージです。全部反転したネガティブな形ですが、登場する女の子たちが、中心にある義達さんをずっと眺めている。鑑賞者の人も中に入ってきて、その女の子たちに眺められる。ということは、鑑賞している人と義達さんの《犬の唄》の女性像というのが同等の同じ価値のものになるのではないかと思い、空間を構成しています。

また台座の前に、展示室に迷い込んだように見上げている乳房が膨らんだ白い犬の像《犬のお母さん》をつくりました。それは義達作品という私自身の彫刻観の原点に対する、私の犬の唄というか、反骨というか。やはり今回改めて義達作品を間近で見て、すごく形がおもしろくて、彫刻の面白さってこうだよな、という部分を感じ、でも私は違う方法で彫刻を作らなければならないという、そういう思いの中からうまれた作品です。

左:柳原義達《(仔)山羊》、右:中谷ミチコ《夜の風》

じつは義達自身が37歳の時に過去の作品を火事でほぼ焼失しています。私もこの展示が始まった時37歳でした。まだまだこれから、今見ている義達さんの作品は37歳より先に作ったものなんだという勇気が出る気持ちも含めて、この展示の一番最後に義達の焼失を免れた小さな《(仔)山羊》という作品と、自分のいいかどうかわからないような、紙粘土で一日で作ったような小さな作品を一緒に並べました。

義達さんは、焼失後に「やはり作品というのは残っていないとダメなんだ、良いか悪いかではなくて、残っているから意味があるんだ」という言葉を語っています。私のいいかどうかわからない作品というのがあることで、今回個展で見せた他の作品がもし無くなっても「私はまだ作っていけるんだ」という気持ちを込めて展示しました。

中谷ミチコ個展 「白昼のマスク」2019、アートフロントギャラリー展示風景

東京の明るい展示室には白昼のマスクという展示のタイトルを付けています。

この作品《白昼のマスク》も犬と自分が行ったり来たりしているようなイメージをそのまま形にした作品です。見ている人の目が、気が付いたら、内側に目を這わせている状態というか、見ていて気が付いたら顔が待ってるという状態が作れればと思い、今までの中で一番厚み、深さのある作品にしました。

この部屋に一枚だけあるドローイングは、逆光の中のうちの玄関なのですが、象徴的な中に何ものでもない景色をここに一枚、存在させています。

中谷ミチコ《あの山にカラスがいる》2016、柳原義達《道標・鴉》《風の中の鴉》1978-1982

三重のもう一方の展示室では、《あの山にカラスがいる》という2016年の作品を展示しています。石膏の凹み型に黒い樹脂を流し込んで、深くなれば深くなるほど先が見えなくなり、彫刻の情報が表面に現れて、深さが色の濃淡を決定しているという作品です。この作品が出来上がった時に、絶対にこの作品の前には柳原義達の鴉の彫刻を置くべきだとずっと思っていました。その話を至る所でいろんな人に言い続け、美術館の方にも意向を伝える中で、今回の展示を実現することが出来ました。この個展の発端となった展示室です。

私は制作の中で、「無い」ところに透明の樹脂を流すことでもう一度「不在」のまま「実在」させるという不在性と実在性をずっと考えています。今、私の作品はそれで完成しているのですが、徹底的に足りないものが何かということを考えていく中で、やはり、絶対的にここにある自分の発端「彫刻の原体験としての柳原義達」というのをぶつけることでお互いがもう一つの対比としての物凄い強い空間が生まれるのではないかというアイディアから、この部屋がうまれました

中谷ミチコ《夜を固めるⅠ(ちょうちょ)》、Photo by Matsubara Yutaka

また、東京での黒い樹脂作品の部屋では、三重の展示のコンテクストとはまた別にホロホロと作らざるを得なかった、逃げたい場所というか同時並行で作ってきた作品が展示してあります。

これらのキューブの新作は、今までやってきたレリーフの作品とは別で、もう一歩先へ行けたのかなと思っています。5面のレリーフを立方体に組み合わせ、磨き上げた作品です。黒い暗闇が内側に透き通って中に入っていくのですが、その透き通った先には何も無く、でも5面から闇が進行していくことで、終わりはずっと在るのに無いというか、終わりは無いのに在るというか、永遠に続いていく真四角の真っ暗闇の純度を彫刻化した作品です。

展示室には、いろいろな高さで展示してありますが、一番見せたいのは床に置いてある状態です。見る人が、ひざまずいて覗かざるを得ない、鑑賞者の体を動かしたい、観察してほしいという思いがあり、こういった展示にしました。

中谷ミチコ「夜を固める」2019、アートフロントギャラリー展示風景

最近は、一番作品があるべき場所は、人の手の中ではないかと思っていて、どこでもない場所だし、どこでもいい場所なのではないかと。そういう風に作品を作っているなという印象があります。

私の作品は、左右に動くと目線が追ってくる、と言われることが良くあります。これは、実験の中でやってみて、動くということに気づきました。一番最初は目が動く、面白い、みんな惹きつけられていることというのは、邪魔だと思っていました。不在になってしまったところに透明な具体的な素材が埋め込まれているという、自分にとって一番大事な事がおざなりになるのではないかと。ただ最近、やはりそれは純粋に面白く、見ているということ、見ている人が見られているような、見る対象が入れ替わるようなことというのは、雌型と雄型の関係の反転とも関連していると思っています。作品自体が鑑賞者を振り回すような。そういう装置のようで肯定しています。

中谷ミチコ《こうして飛ぶのよ》2019、三重県立美術館展示作品

モチーフについて

私が良く使うモチーフは、舟と鳥と魚だったりします。それは違う重力のなかで存在しているものというか、浮遊しているというか、、、舟は浮いているし、鳥は飛んでいるし、魚は泳いでいるし、と彫刻にするのは出来ない、それを彫刻化する事の暴力性というか、地面の重力の中に引きずり込むような、気持ちがあります。憧れでもあります。

中谷ミチコ《船出のためのドローイング no3》2011、ポリウレタン、石膏、顔料、鉄 Photo by Ai Hidaka

これは一番最初に黒い樹脂を流し込んだ作品です。

2011年の震災の後にそれまで私が作ってきたことのリアリティというものが何か、うまくしっくりこなくなって、衝動的に黒い樹脂を流し込んだ作品です。

中谷ミチコ《もりのむれ》2011 樹脂、アクリル着彩

これはBankArtに所蔵頂いている作品です。ポジティブの形で作ったレリーフで、森みたいにワサワサしたらいいなと思い、ひたすら一枚一枚鱗を作って張り付けていきました。

彫刻家・中谷ミチコにとって、新たな起点ともよべるこの夏の二つの展示。どうぞご高覧ください。

■ 中谷ミチコ : 白昼のマスク / 夜を固める

2019年8月9日(金) – 9月1日(日)

アートフロントギャラリー、東京代官山

■ 中谷ミチコ:その小さな宇宙に立つ人

2019年7月6日(土)-9月29日(日)

三重県立美術館 柳原義達記念館

(※注)

彫刻家・柳原義達について(三重県立美術館ウェブサイトより http://www.bunka.pref.mie.lg.jp/art-museum/55944039015.htm)

柳原が東京美術学校を卒業した年には二・二六事件が起こるなど、1930年代以降日本は戦争に向かって突き進んでいったが、その中で柳原の意識は「放心的空間の中をさまよっていた」という。戦争が激しさを増すとともに、その影響は柳原の周辺にも及んできた。学徒動員でニューギニアに出兵した実弟が戦死した体験、召集令状を受け取り入隊する部隊へ出発しようとしたその日に終戦となったという特異な体験の中で感じた「自嘲と空虚、割り切れぬ屈辱」感、さらに戦後間もない時に銀座の路上で突然アメリカ兵に殴られた時の「あきらめの心と、[何だ]が重なった」体験。こうした戦争前後の体験を振り返って、「戦争の無意味さの自覚に生きて、その戦争に対する私のアイロニーとレジスタンスの精神が、この自己への芸術生活への支柱になるだろうことを願っている」と柳原は記している(註:柳原義達著前掲書 202-205頁)。

また、1946(昭和21)年、柳原は佐藤忠良とともに作品を預けていた家が火災にあって、それまでに制作した作品のほとんど全てを焼失してしまう。これを「もうどうすることも出来ない記憶喪失者のように、私の過去の制作はなくなった」、「とりかえしのつかない災難」と自覚した柳原は、「私なりのレジスタンスとして[犬の唄]という主題で作品をつくることになった」という(註:柳原義達著前掲書 192-193頁、195-196頁)。

「犬の唄」(シャンソン・ド・シャン)とは、直接的には印象主義の画家エドガー・ドガの水彩作品《犬の唄》(1876-77年頃)に由来している。それは、普仏戦争後のパリのカフェ・コンセールに出演していた歌姫エンマ・ヴァラドンがうたった、戦争に敗れたフランス人のレジスタンス精神を込めたシャンソンであったという。敗戦後のやり場のない屈辱、不満、自嘲、虚しさを柳原は、《犬の唄》に託したのである(註:柳原義達著前掲書 205頁、荒屋鋪透「水の緑ー《犬の唄》試論」『柳原義達展』カタログ所収(1995年 柳原義達展実行委員会))。

(略)