プロジェクトProject

Gallery's Picks for the Month(企画展示「Sen」)

ギャラリー

現在開催中の企画展示「Sen」は、線に着目した作家を中心に作品を展観。20点近い展示作品の中には、代官山のアートフロントギャラリーでは初めての展示となる作家の作品も紹介しています。

ここでは初展示となる作家を中心に出品作品をご紹介します。(作品のお問い合わせはcontact@artfrontgallery.com もしくは03-3476-4868(担当:庄司・坪井)まで)

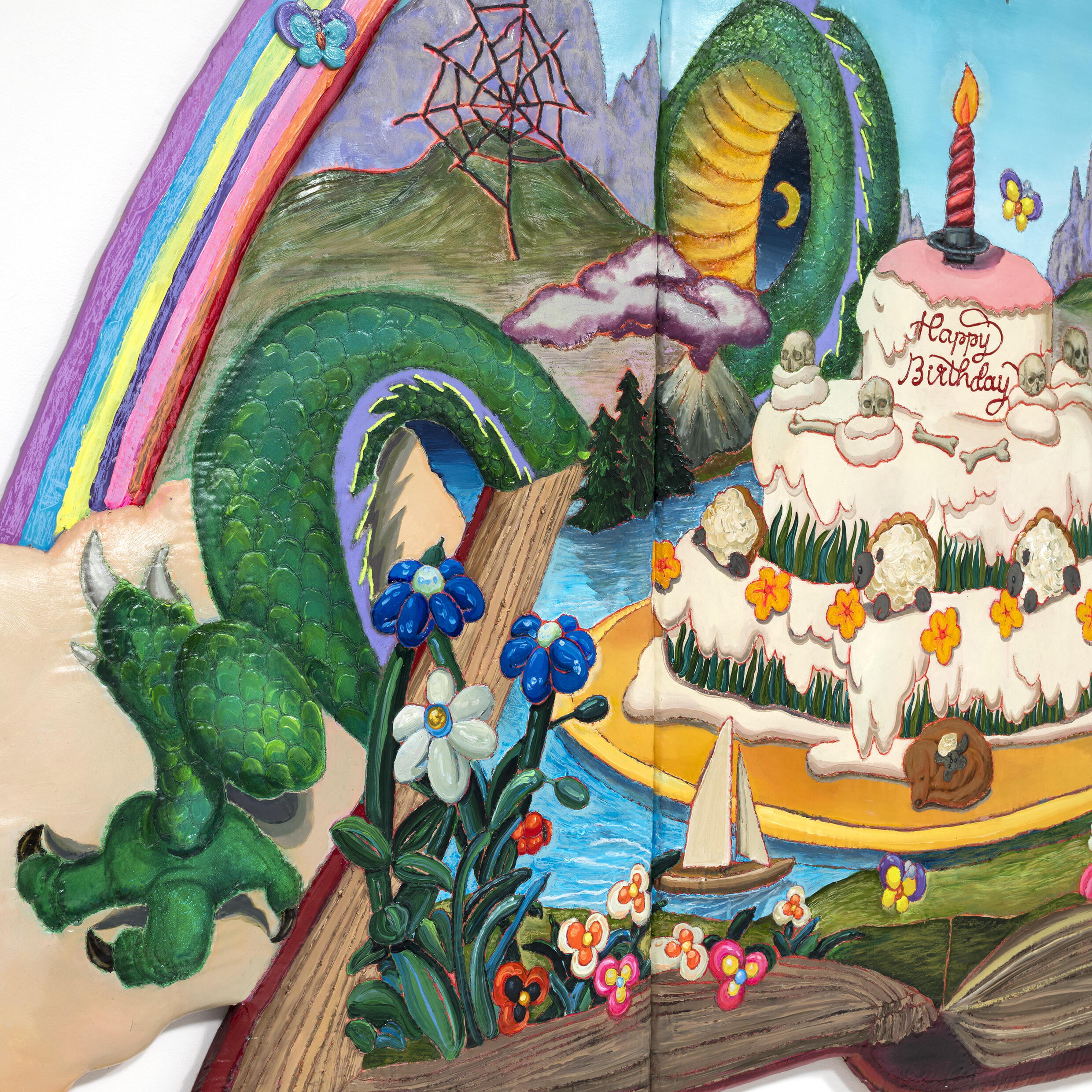

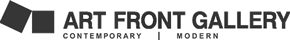

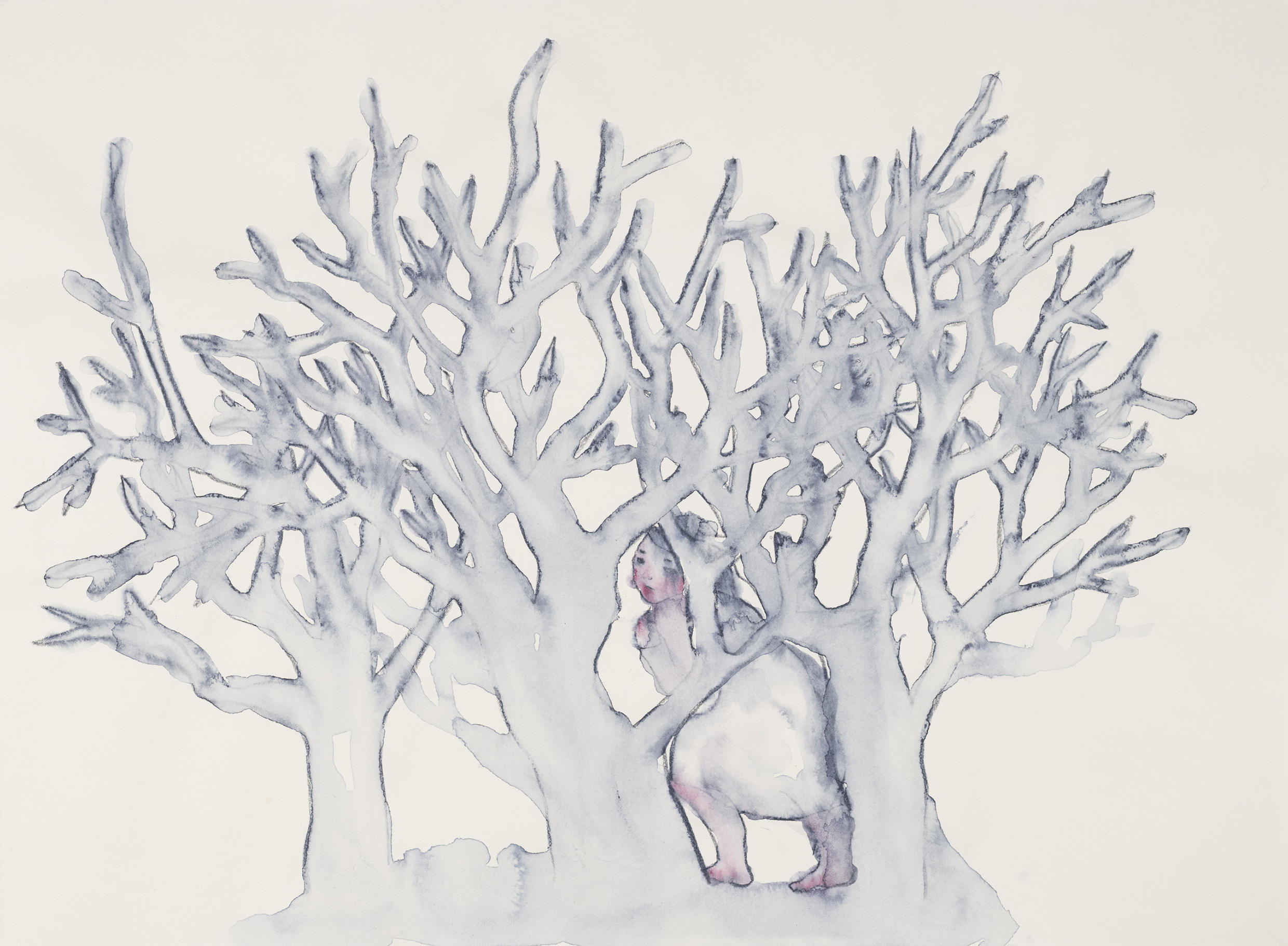

早崎 真奈美 Manami Hayasaki

1980年 大阪生まれ

2003年 京都市立芸術大学 美術学部 日本画科 卒業

2007年 BA Fine Art, Chelsea College of Art and Design, University of the Arts London

自然科学史と人間との関係、生物の生態系に興味を持ち、「生と死」「善と悪」「美と醜」等、二元性の視点から人間そのものを考察しているアーティスト。科学的と思われているものの中に起こる矛盾や小さなエラーに人間らしさが潜んでいると考え、エゴ、執着心、偏見など人間の本質を探る作品を展開している。平面と立体を行き来するような作風は二元性における境界の曖昧さを表している

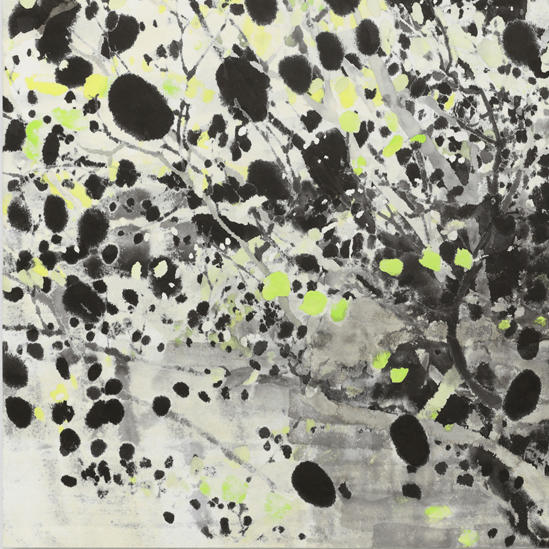

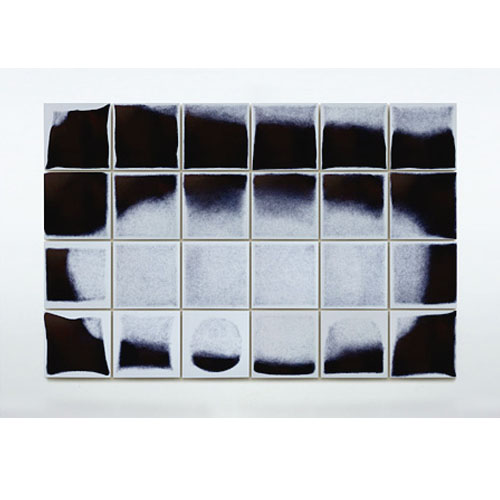

左:《邪険 / Jya-ken (Incorrect Opinion or View)》、中央:《帰依/ Ki-e (Something to believe in)》、右:《分身/ Bun-shin(Cloning to help people)》※本展では額装のうえ展示中。写真は額装前の写真になります。

<作家コメント>

私は、人と自然や生態系との関係から、人間の本質を考察する作品を作っています。

真ん中の「帰依」は一般的に日本の植物、動物と言われるものをモチーフに集めました。左の「邪険」は外来種と呼ばれるものを中心にしています。右の作品「分身」は桜のソメイヨシノです。

今回の作品では、私たちが自然物などに寄せる心のよりどころとは一体何かをいうことを考察することで、私たち人間自身について考えるという作業をしています。

生態系において「日本の」という括りは、しばしば曖昧であるし、また、外来種というのも近年生まれた概念です。こういった分類にも、社会の無意識の中にある帰属意識と排他的意識に気づくことがあります。

例えば、ソメイヨシノは日本の象徴とされることも多いかと思います。ソメイヨシノは人工的に接木を使ったクローンの栽培種として広まりました。桜自体は季節を知らせるという意味でも古来から農耕の歴史と深いつながりがあります。現代において桜前線と言われる春の知らせの代表が近代クローン開発されたソメイヨシノに委ねられているというのも面白いなと思います。

タイトルは元々仏教用語であったものを充てました。「邪険」は「悪き見解」、「帰依」は「心の拠り所」、「分身」は「仏が多くの人を救うために種々の姿になること」という語源があるそうです。

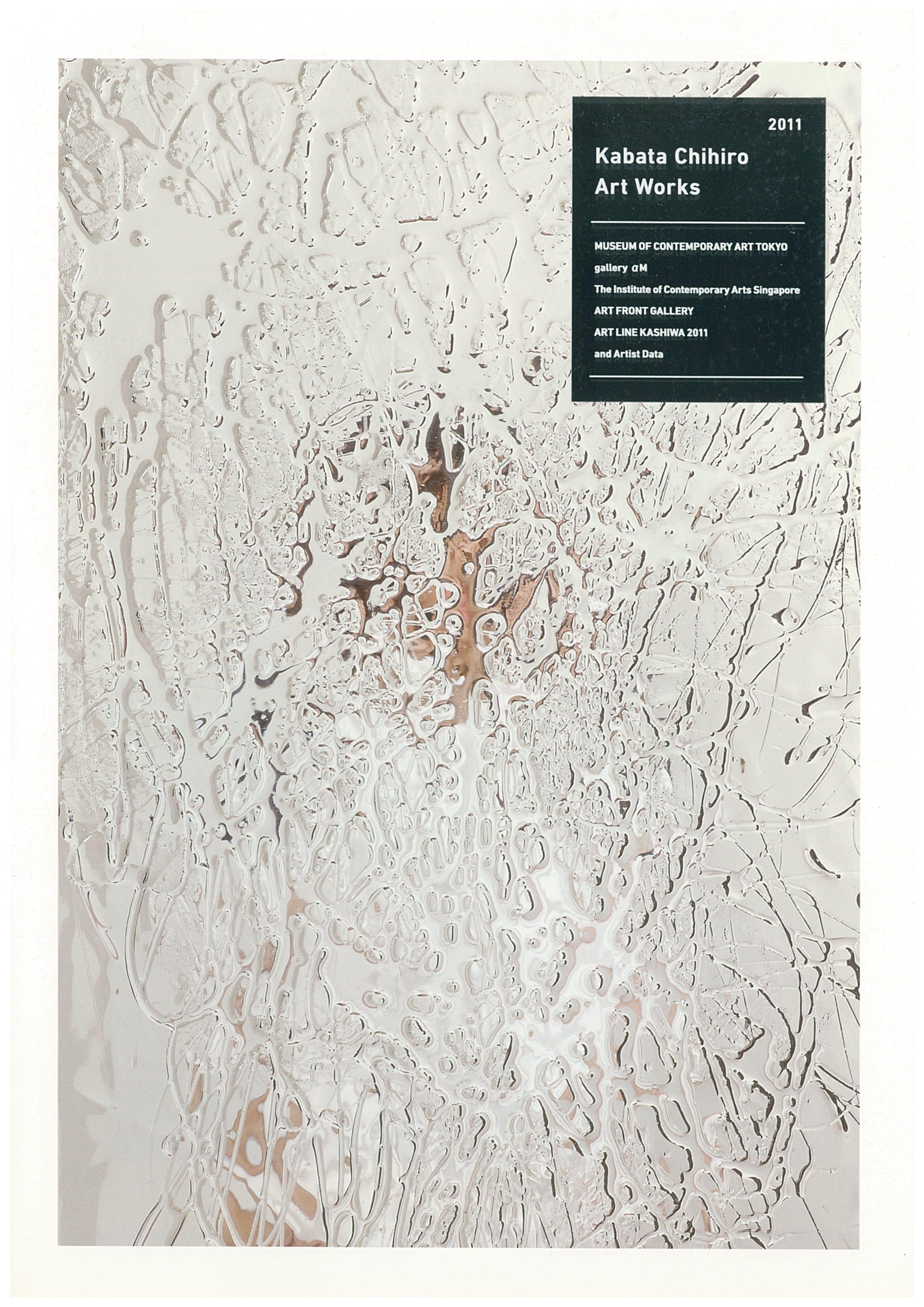

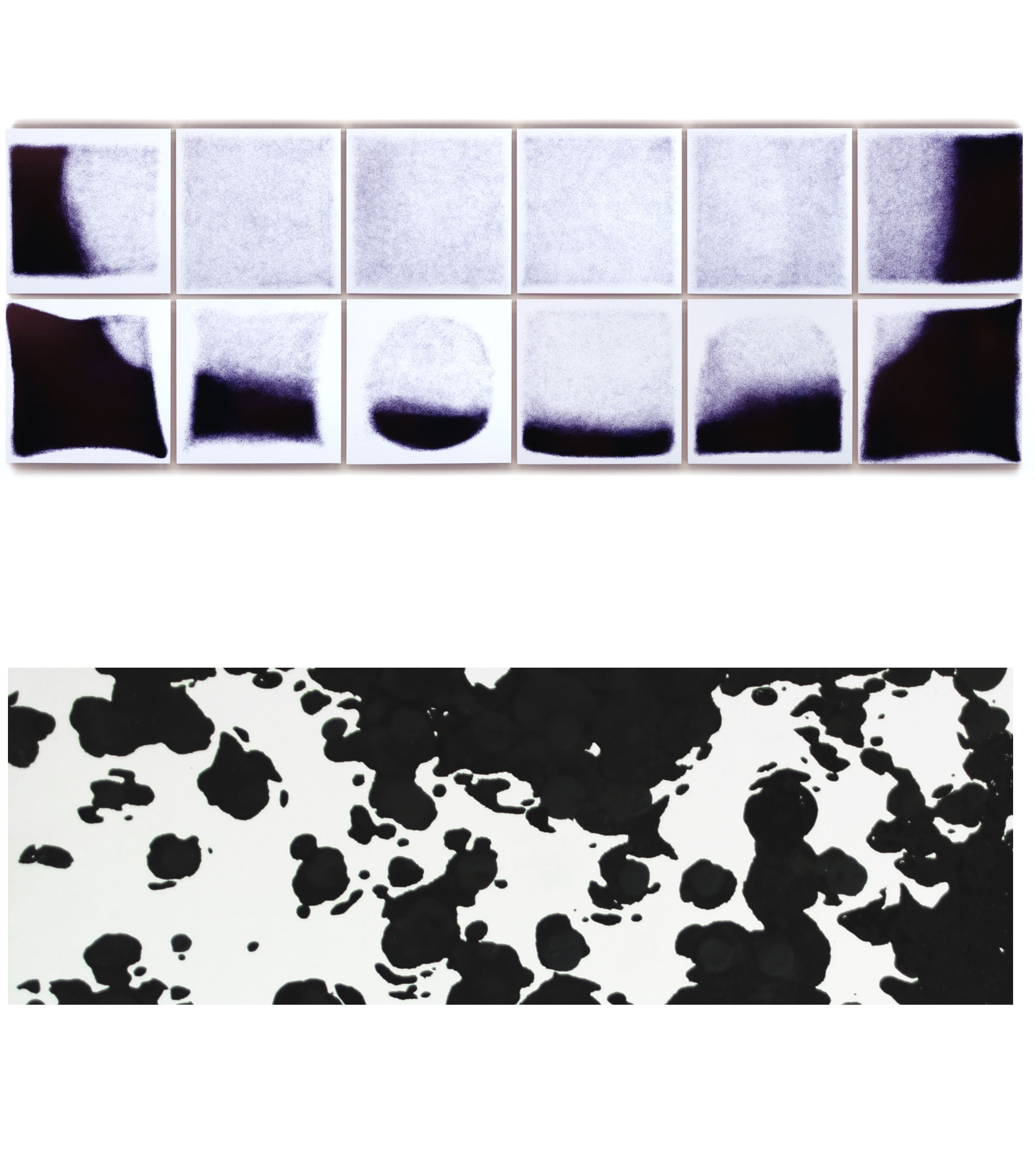

《trot》2011、880x760x45mm、紙、額装

<作家コメント>

2011年に開催した個展「Dear Unexpected Visitor〜親愛なる予期せぬ訪問者様へ〜」(ガーディアン・ガーデン、東京)で展示したインスタレーション作品の一部として制作した作品です。自分と他者の間にあるコントロールしきれない曖昧な部分を庭に見立てたインスタレーションで、自分の意思とは関係なく動く、もしくはその気配のする庭木をイメージして制作しました。

《100,000 dollars bill》《 5,000 dollars bill》2009、各392x480x45mm、紙、額装

<作家コメント>

ロンドンのチャリティーショップで見つけたビンテージの「証券ボードゲーム」と「アートオークションボードゲーム」のおもちゃのお札を切り絵で作り、切り絵の額で展示しました。同じような作品なのに数字のせいで価値が違って見えるような気もします。そもそも紙(自分の作品の素材でもある)に価値はあるのかという疑問も投げかけます。自分とは無縁の場所でマネーゲームが繰り広げられているような感覚をおもちゃの紙幣に表しました。

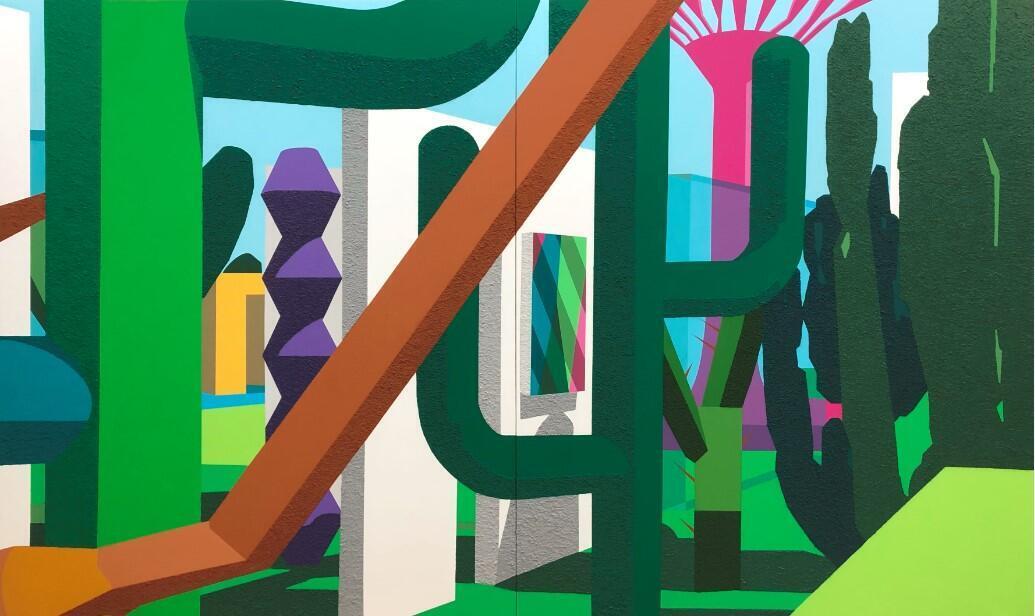

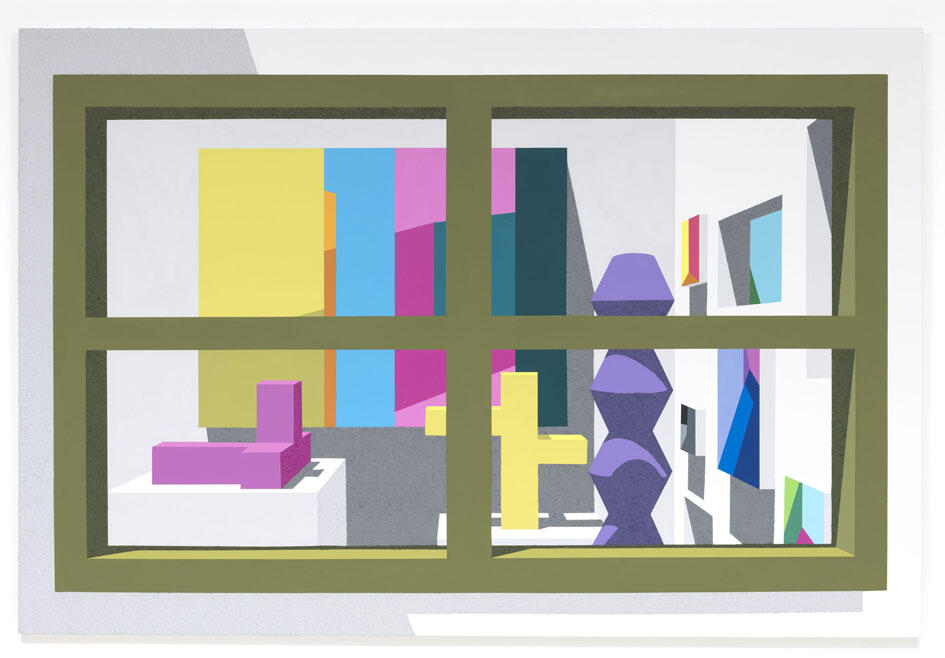

エステル・ストッカー Esther Stocker

1974 イタリア・シランドロ生まれ

1994-1997 ウィーンの美術アカデミー / オーストリア

1996 ブレラ美術アカデミー / ミラノ、イタリア

1990-2000 アートセンター・カレッジ・オブ・デザイン / カリフォルニア州パサデナ、アメリカ

2016 瀬戸内国際芸術祭、粟島、宇野港 / 香川、岡山(’19、’22)

2019 六本木アートナイト / 東京

2022 越後妻有 大地の芸術祭、松代城・清津倉庫美術館 / 新潟

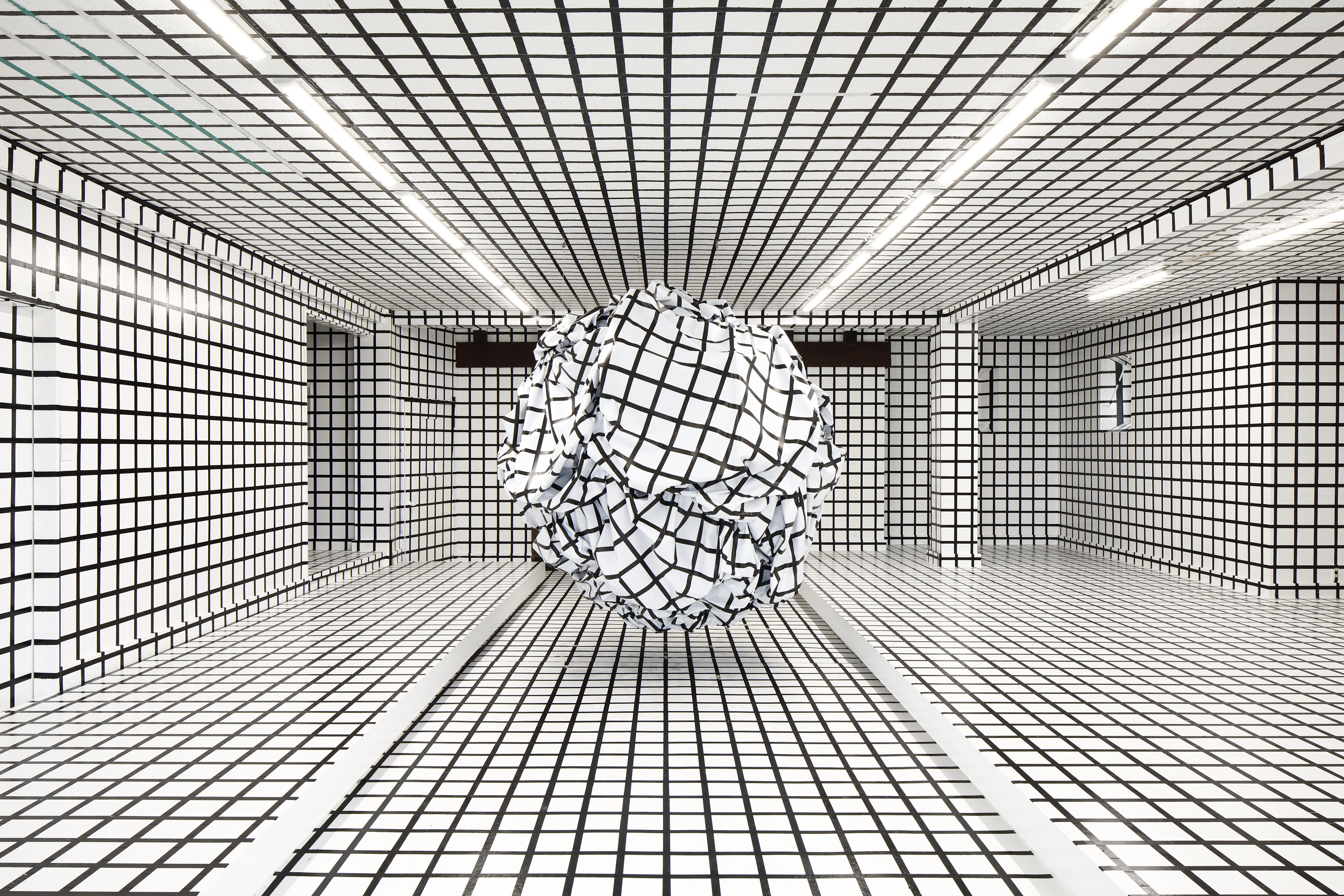

作品を通じて、モノの形態や空間の性質を問う作品を制作。規則正しく繰り返す白と黒のパターンを、不規則な形状や、うねりのある模様に変容する立体作品は、平面や直線を重視する合理的都市空間から解放された「自由な形態」を表現する。

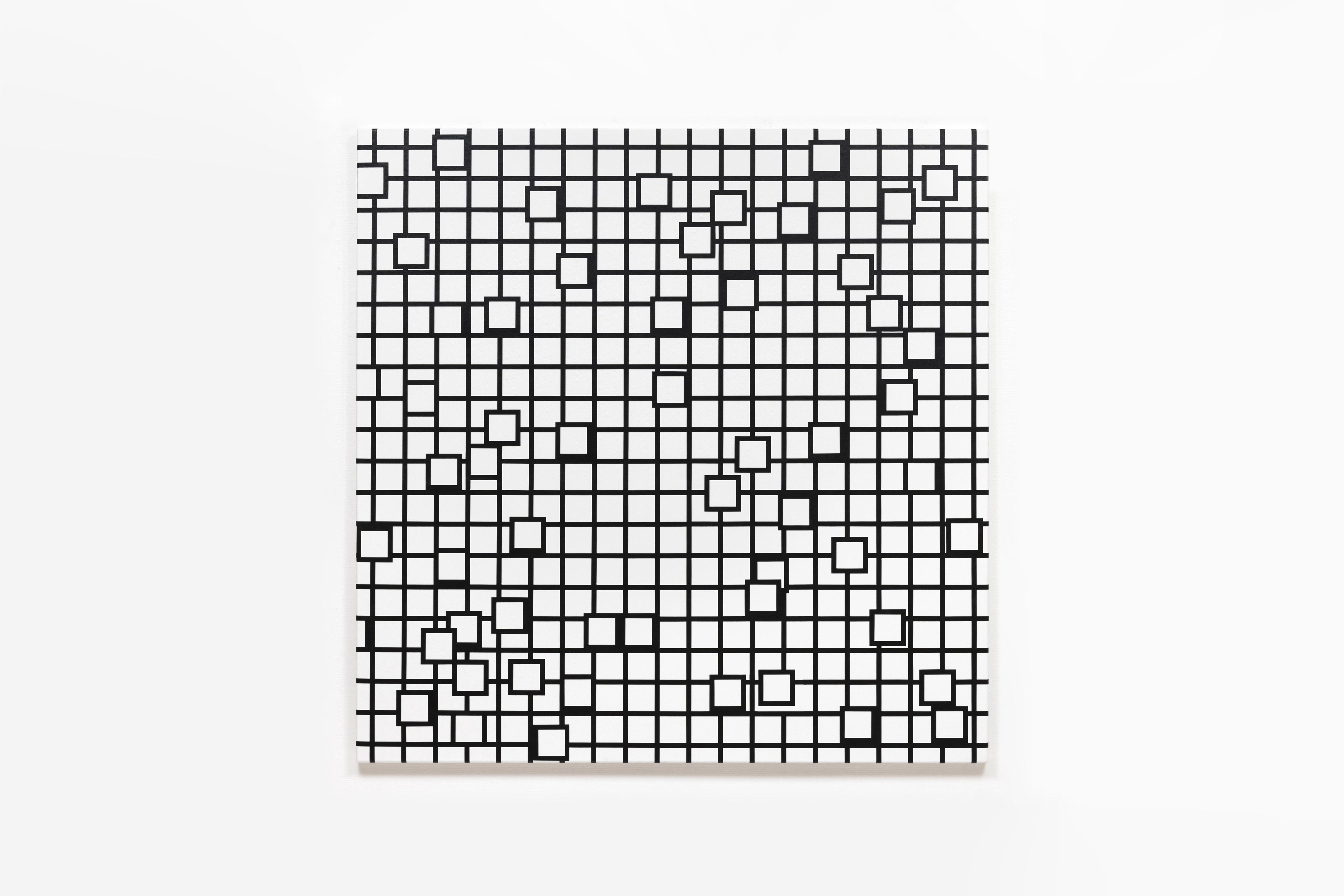

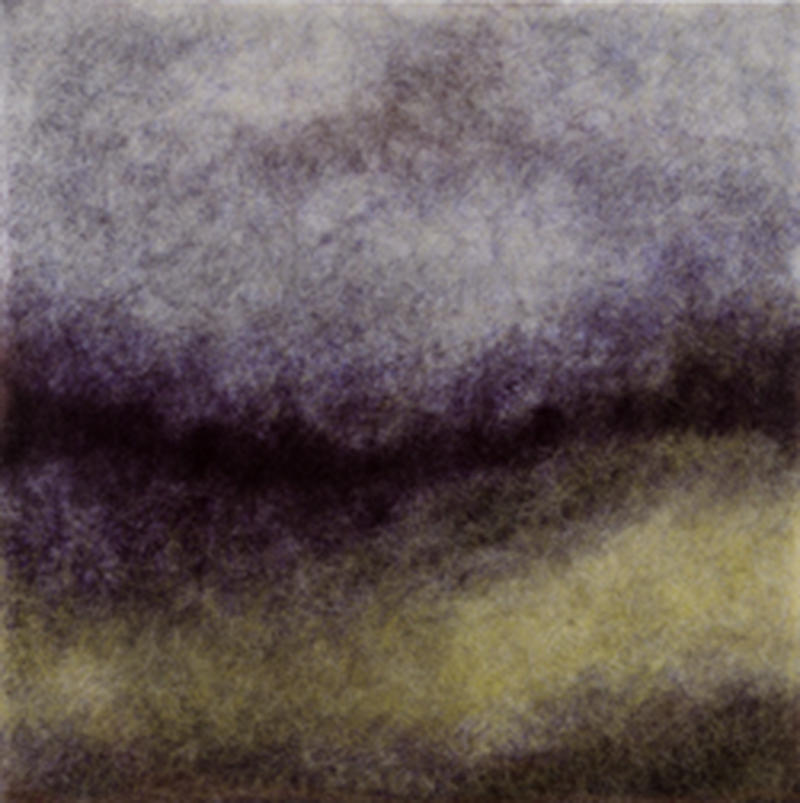

《untiltled》2020、1000x1000x20mm、綿布にアクリル絵具

《Untitled(2022_SK11)》2022、250x680x670mm、アルミニウムにプリント、厚紙

彼女の研究は、社会的かつ現代的なアプローチで、視覚と空間の知覚に焦点を当てています。彼女の作品の制作は、彼女の芸術的手法の不可欠な部分である、高度に精巧な数学的言説と結びついています。アーティストの考察は、次のような問いに焦点をあてています。「完璧なシステムが実際にはどのように不完全なのか?」彼女の幾何学的な構造は、永遠に自己反復するモジュールに基づいており、一見秩序立った視覚的なリズムを生み出しますが、そこに収差(ズレ)を加えて、元のイメージに隣接するが新たなリズムを生み出します。このように光学的なバランスに狂いをもたらすことで、秩序と平面の次元を意図的に破壊し、驚きと感動を生み出しているのです。

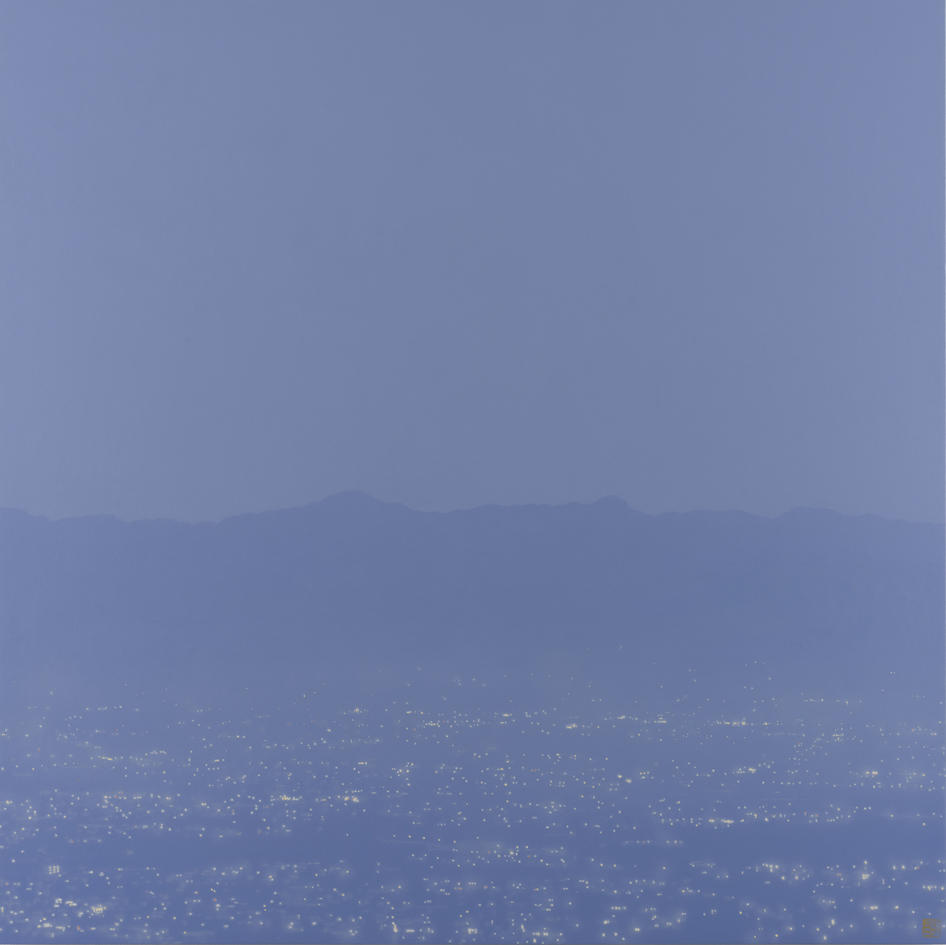

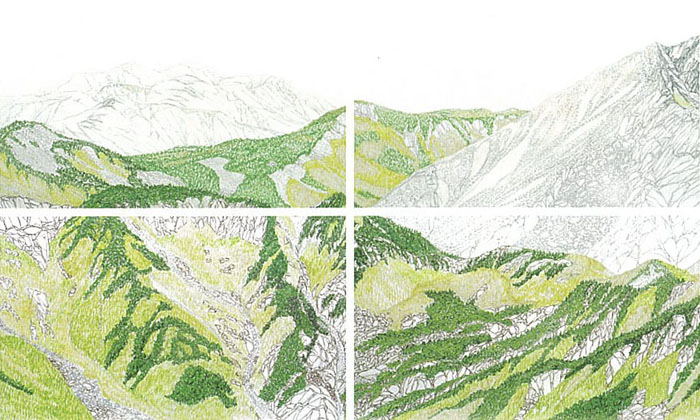

《憧れの眺望》2021年 大地の芸術祭2022 (4/29-11/13)、新潟 photo by Keizo KIOKU

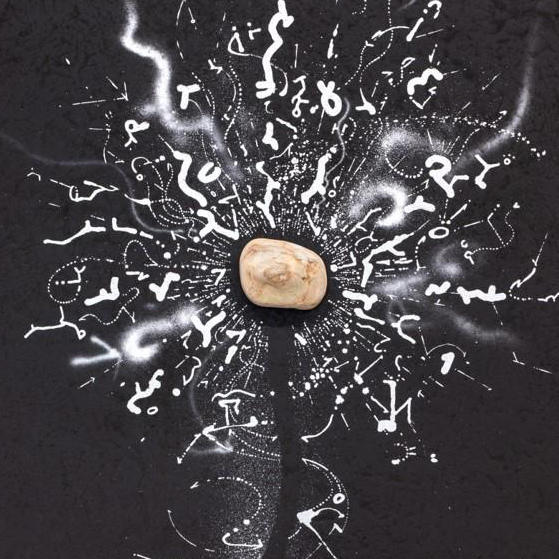

知念ありさ Arisa Chinen

1987 神奈川県出身

2009 Chelsea College of Art and Design, BA Fine Art(ロンドン)卒業

2016 東京藝術大学大学院美術研究科先端芸術表現専攻博士課程修了

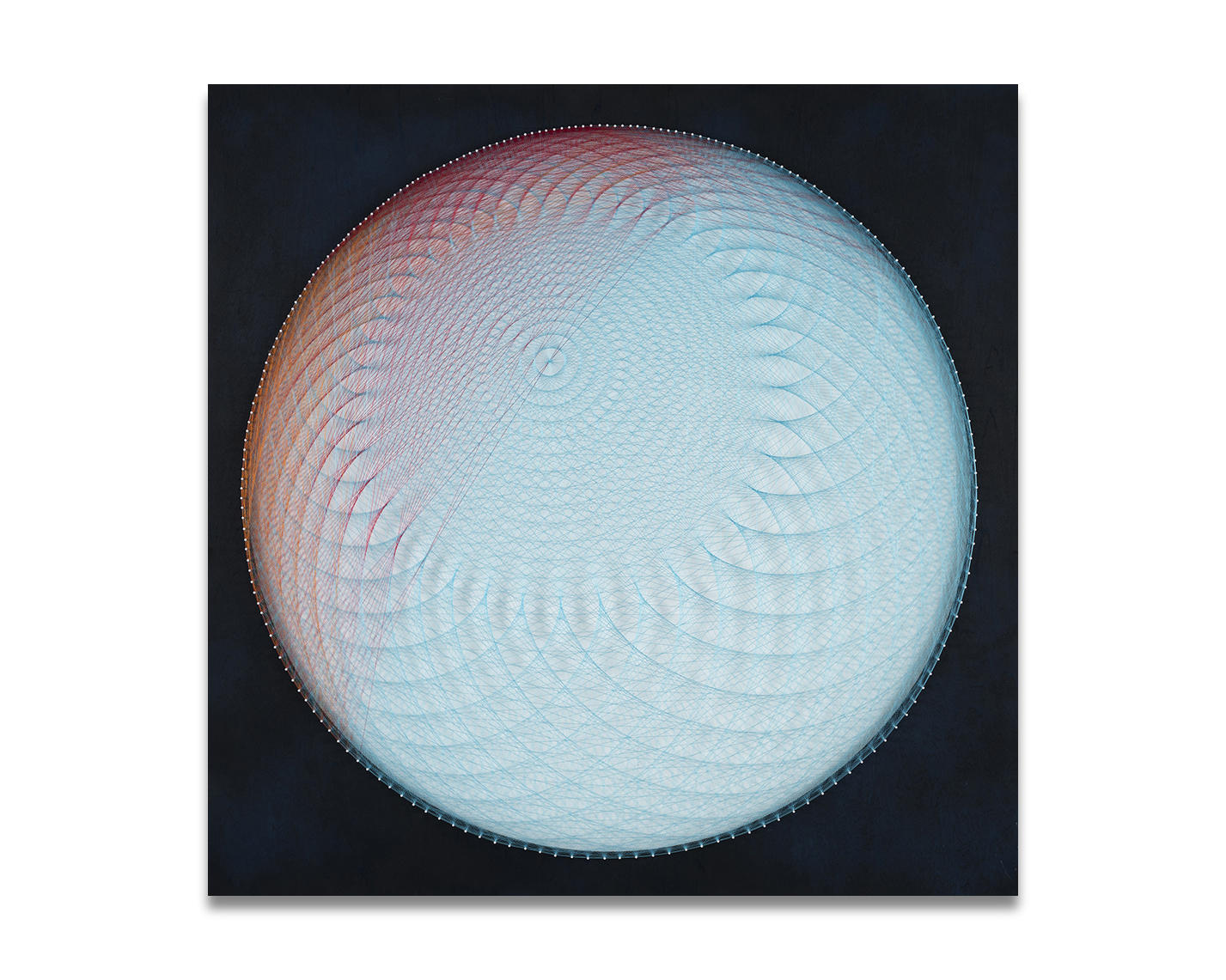

《セラヴィ / C'est la vie》2020、910x915x30mm、糸、釘、合板、ペイント

知念の幾何学のストリングアートは数学的なロジックを使い、長い時の流れのほんの先端に私たちが立つように、現代に古代から受け継ぐ様々な思想家や数学者の功績を具現化させる。

幾何学とは図形や空間の性質を研究する数学の分野である。それは、古代から世界の「真理」を解き明かしたいという人間の研究の形であろう。宗教、数学、科学や芸術がまだ今ほど区別さされていない頃から世界を理解したいという人類の欲求によって進んだものだ。

本作品は一定の法則で糸を順番に引っ掛かることで花の模様を描いている。極限まで無駄を省いたデザインと繊細な色のグラデーションは浮遊感を生み出し、ベースの木板は枠のみのため、壁に落ちる影を楽しんだり、窓辺に掛け移りゆく風景を眺めることもできる。

何千回も直線を重ね、曲線が表れる時、見慣れた景色が少し変わって見える。

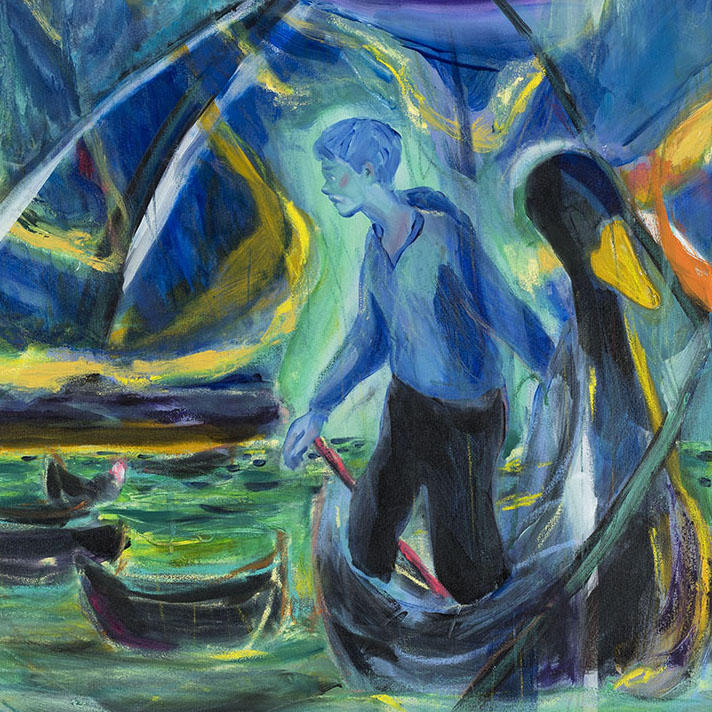

山瀬 まゆみ Mayumi Yamase

東京生まれ。幼少期をアメリカで過ごし、高校卒業と同時に渡英。

ロンドン芸術大学、チェルシー・カレッジ・オブ・アーツ&デザインにてファインアート学科を専攻。現在は東京を拠点に活動する。抽象的なペインティングとソフトスカルプチャーを主に、相対するリアリティ (肉体)と目に見えないファンタジーや想像をコンセプトに制作する。これまでに、東京、ロンドン、シンガポールでの展示、またコム・デ・ギャルソンのアート制作、NIKEとコラボレーション靴を発表するなど、さまざまな企業との取り組みも行っている。

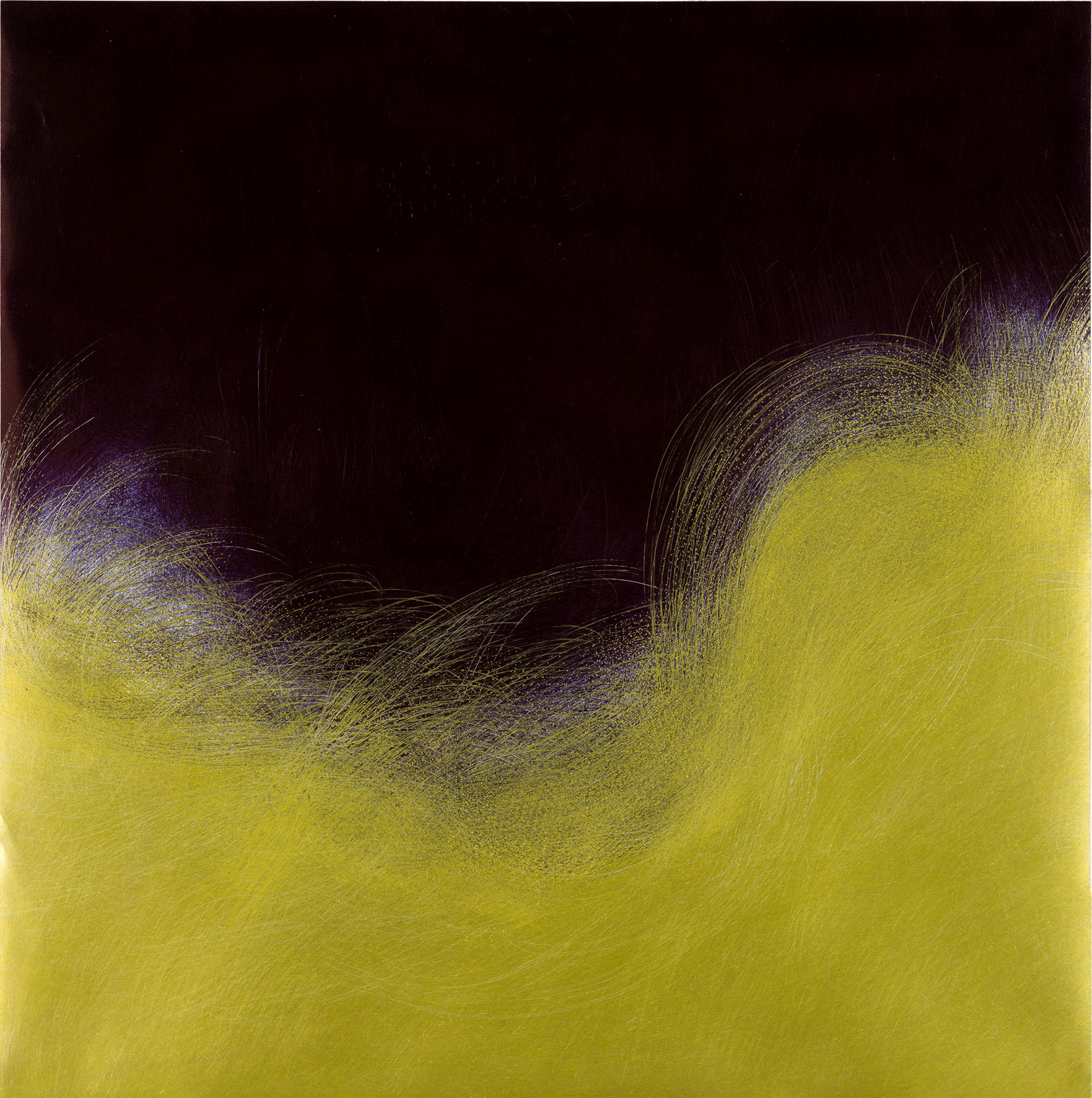

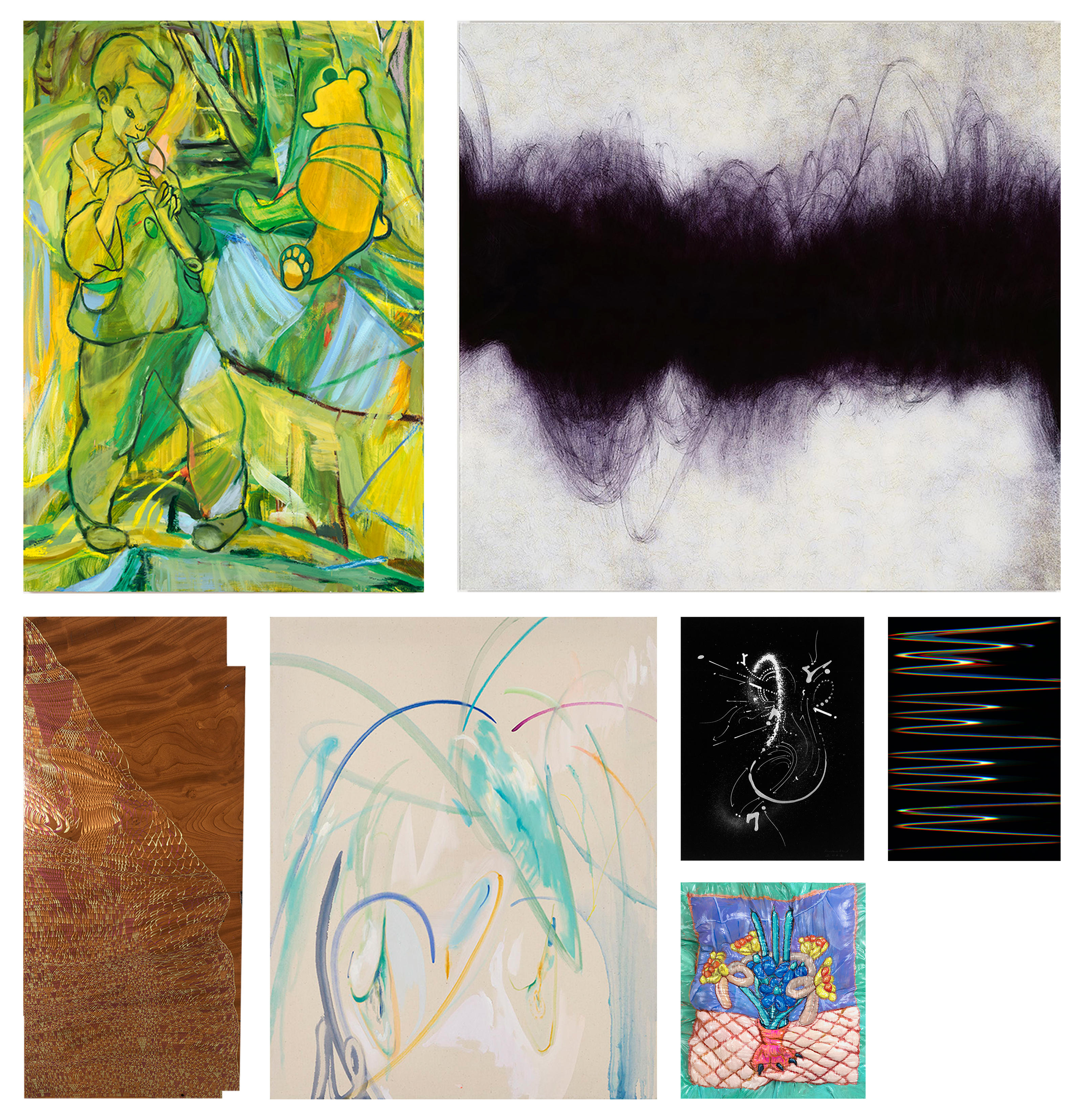

《dancing cell-02》2022、キャンバス、アクリル、オイルパステル、1167x910x30mm

《Untitled_ drawing》2022、1164x856x46mm、紙、アクリルペイント、オイルパステル、額装

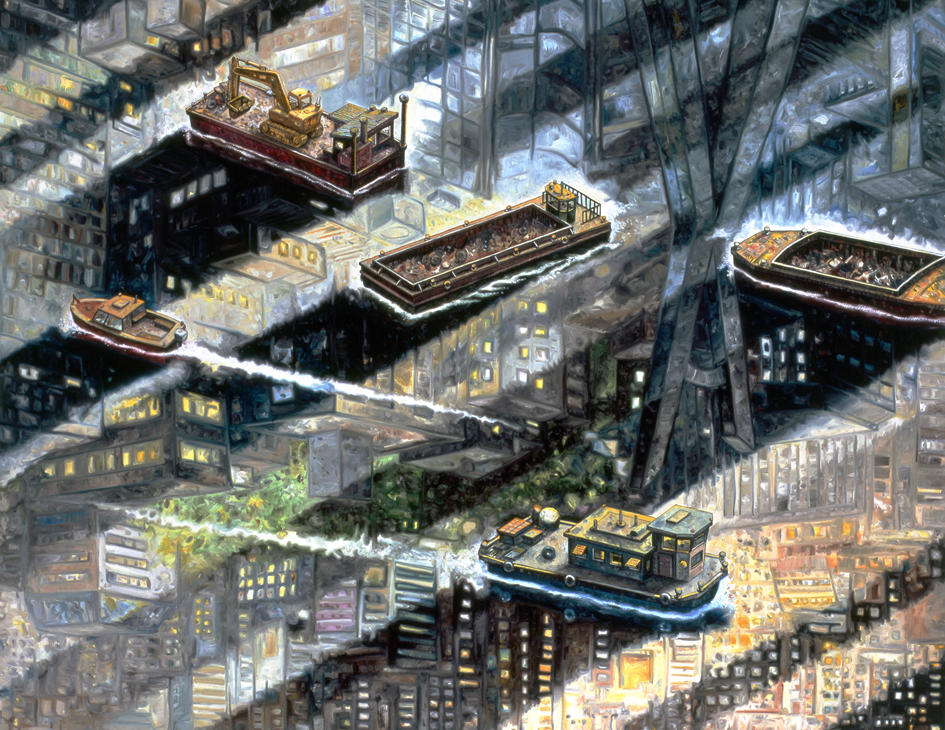

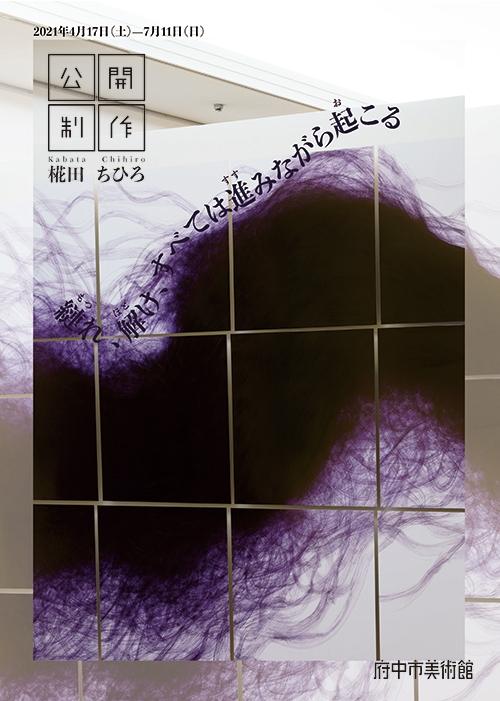

その他、椛田ちひろやカールステン・ニコライ、村山悟郎、鈴木ヒラク、石田恵嗣、川獺すあ、青山夢 等の作品を展示中です。企画展示「Sen」は11月13日(日)まで!ぜひご覧ください。

関連ニュース

![[インタビュ] 石田恵嗣、身体・時間・記憶を語る](https://artfrontgallery.com/whatsnew/265f5467bfe818832e5306a7a20bd43b5d734424.jpg)

アートフロントギャラリーでの展覧会