展覧会Exhibition

早川貴泰 : デジタルアニミズム

2020年1月10日(金)-2月2日(日)

| 日程 | 2020年1月10日(金)-2月2日(日) |

|---|---|

| 営業時間 | 11:00 - 19:00 (月、火休) |

| レセプション | 2020年1月10日(金)18:00-20:00 |

| 作家在廊日 | 1月11日(土)、2月2日(日) |

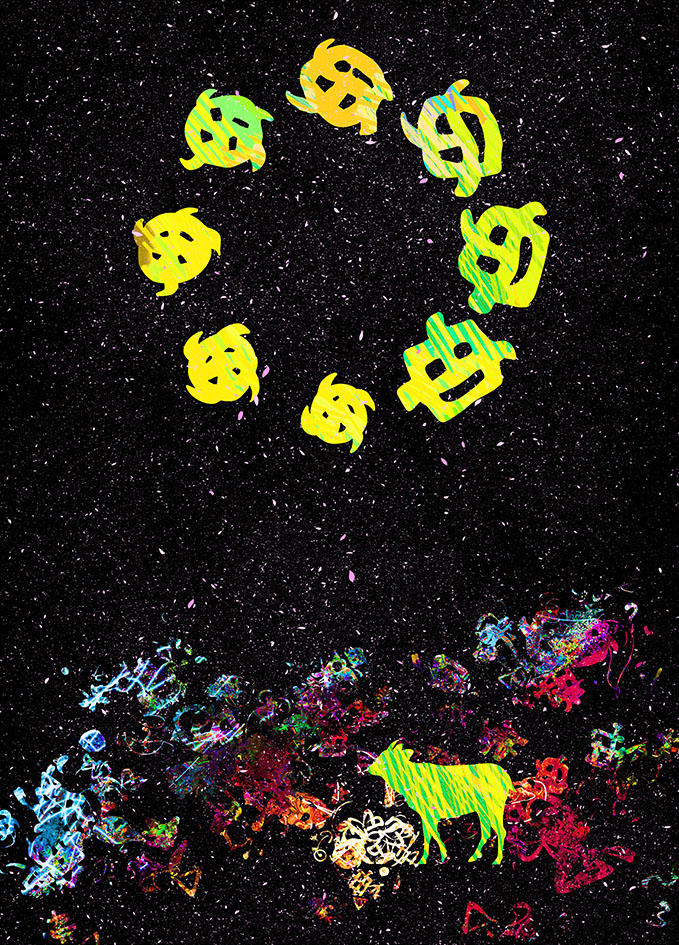

ラスコーの洞窟壁画における動物は、洞窟に獲物を描くことで、狩猟の成功を祈ったとも考えられ、自然崇拝、精霊崇拝の一端であり原始宗教の起こりかもしれないと考えられている。一方、美術においては中原祐介が晩年にヒトはなぜ絵を描くのかを考えるうえでも触れているように、洞窟壁画は人間の絵画の始まりと考えられている。早川もその洞窟絵画に魅せられた一人であるが、その考え方は少しばかり他と違う。彼は洞窟壁画においてひとはそのときすでに絵画的表現を超え、動的表現を見ていたのではないかと仮定している。

「描かれた動物の中に足が8本描かれているものがある。これは暗い洞窟の中で松明の明かりを用いて見ることを考えると、実は、明かりの角度を変えて、この絵をアニメーションさせて見ていたのではないだろうか?そう考えると、人類は先土器時代に、自然崇拝および精霊崇拝(animism)と映像表現(animation)を同時に、もしくは同質のものとして発明していた可能性が高い。」この仮説は、早川の創る作品の表現方法選択の根源的な理由である。

「animation」の動詞形は「animate」。これは「アニメーションをつくる」「動きをつける」という意味の他に「命: 魂を吹き込む」という意味を持っている。つまり「animation」は「命を持たざるものに命を与える」行為ともいえる。この行為 と、「万物に魂が宿る」と思考する「animism」(精霊崇拝) は、有機的なものも無機的 なものも全て境界を無くし捉えるという点から同質のものであると考えることができる。「animation」(アニメーション) と「animism」(精霊崇拝) の語源が共に「anima」( 生命 ; 魂 ) であることは、そう考えると偶然ではないだろう。早川は、この「animation」、「animism」、「anima」の、3語の関係に着目し、それらをモティーフとして、または、その3語の関係性からのインスピレーションをもとに、創作活動を行っている。 また、彼の作品のもう一つの特徴として見れるのが、膨大な量の重なりである。要素一つ一つは単純で短い単位であるが、いくつかの異なる形および動きを用いている。これらを複製し増殖させ複雑に絡み合わせていく。行為自体は非常にアナログで単純なものであるがコンピューターと現在のテクノロジーを仲介することでその重なりは尋常ではなく膨大なものになっていく。すると、いつしか、単純だった形と動きは全体としてうごめく生命体のようになっていく。

早川の作るアニメーションに特定のストーリーはない。色、形といった要素の組み合わせでありそれらのコンポジションである。これは、元来早川の創作が絵画を起点としていることにあるかもしれない。つまり、早川にとってアニメーションは動く絵画であった。絵画の要素となる色、形に動きを加えることで時間を付与する行為をコンピューターを使って行っていった。コンピュータを介してつけられた動きは超多層化し、無機的な形が有機的な様相を示しはじめている。早川は静止した絵画では表現しきれなかったものをHigh&Lowテクノロジーの混合にてつかんだのかもしれない。早川の作るアニメーションはいつかその度を超えて本当にアニマを作り出すのだろうか。

早川貴泰 Takahiro Hayakawa

■略歴

2002 山形大学 教育学部中学校教員養成課程美術専攻 卒業

2007 情報科学芸術大学院大学 メディア表現研究科メディア表現専攻 修了

■主な作品・展覧会

2015 「プロジェクション・ドア アート映像」

2014 化粧品ブランド「ELCOLLABO」ブランドイメージ映像

FUTURE BOYZ 「FUTURE PARADE」lyric video

「NHK world / JIBTV フィラー映像」

2013 大正富山医薬品株式会社「ロコモ・ジムナスティック」プロモーションムービーDVD

2012 「東北被災地における子ども達の心のケアを目的としたアートワークショップ」

2011 8kアニメーション作品「SHIZUKA」文楽+早川貴泰

2010 CHEMISTRY 『Period』music video

8kアニメーション作品「九州国立博物館イメージ映像」

2009 アニメーション作品「BLESS」

2008 4kアニメーション作品「塵芥集」

2007 アニメーション作品「えん」

2006 アニメーション作品「雲散霧消」

2005 「ユナイテッド・シネマ モーションロゴ映像」

アニメーション作品「阿吽二字」

2004 アニメーション作品「可畏キモノ」

アニメーション作品「KASHIKOKIMONO」

■主な受賞歴

2010 平成22 年度メディア芸術人材育成支援事業

2009 SIGGRAPH 2009 The Computer Animation Festival

2008 SIGGRAPH 2008 Art&Design Gallery / “Slow Art” /「Rhythms」 2007 第4回雪のデザイン賞入選

“世紀のダ・ヴィンチを探せ!” 国際アートトリエンナーレ2007 入選

2006 文化庁メディア芸術祭 アニメーション部門・審査委員会推薦作品

第12 回学生CG コンテスト 動画部門・佳作

2005 ARS ELECTRONICA 2005 Honorary Mentions ・ Computer animation/VisualEffects

7 th Puchon International Student Animation Festival PISAF 2005 Recommendation Special Prize

10th Seoul International Cartoon & Animation Festival Jury Spec ial Prize ・Short Films-School/Graduation

TBS DigiCon6 審査員(塩田周三)賞

Asia Digital Art Award 動画部門・優秀賞・入賞

2004 CG &ANIMATION FILM FESTIVAL 2004 優秀賞・日本アニメーション協会奨励賞

ブロードバンドアート&コンテンツアワードジャパン2004 映像コンテンツ部門 優秀作

平成16 年度文化庁メディア芸術祭 アート部門・映像 審査委員会推薦

2004 Asia Digital Art Award ADAA 大賞・文部科学大臣奨励賞・福岡県知事賞

安野太郎 × 早川貴泰

早川は、この度アートフロントギャラリーにて同時開催となる展覧会アンリアライズド・コンポジション「イコン2020-2025」を開催する安野太郎とも以前より交流がある。早川が処女作「KASHIKOKIMONO」のサウンドトラック制作をお願いしたのが最初であり、その後何度か音楽制作を依頼しコラボレーションを行っている。

安野太郎と早川貴泰の共通点は、テクノロジーとの向き合い方が、同ジャンルの他のクリエイターと異なる、ということである。安野太郎のwebサイトに「いわゆるDTMやエレクトロサウンドとしてのコンピューター・ミュージックとは異なる軸でテクノロジーと向き合う音楽を作ってきた。」とあるが、それが早川の場合「いわゆる3DCGや手続き型アニメーションとしてのコンピューター・アニメーションとは異なる軸でテクノロジーと向き合うアニメーションを作ってきた。」となるのである。

早川貴泰 Takahiro Hayakawa

1979年山形県天童市生まれ。山形大学教育学部を卒業後、情報科学芸術大学院大学[IAMAS] メディア表現研究科メディア表現専攻を修了。その後九州大学 大学院 芸術工学研究院の学術研究員、名古屋芸術大学 音楽学部 音楽文化創造学科での非常勤講師、などを経て、現在、フリーランスの映像作家、および教育デザイナー。自身の活動の起源である大学の教育学科の経験をもとに「アート/ デザイン」と「教育」というキーワードを軸に、美術のみにとらわれない、それらの融合領域において様々な活動を行っている。映像作家としては、手描きアニメーションとデジタル技術を組み合わせた独自の方法論を用いて有機的な動きの映像作品を制作するとともに、高精細環境でのアニメーション表現の可能性を探求している。特に、早川は、高解像度映像の研究者として多数の実績があり、2008年に世界初の4k手描きアニメーションを、2010年には世界初の8k手描きアニメーションを制作。中でも安野太郎とともに制作した世界初の4k手描きアニメーション作品「塵芥集」は、世界最大のCGカンファレンスであるSIGGRAPH2009でも採択された。現在、16kの手描きアニメーション制作プロジェクトを準備中である。さらに、個展「Asian Animism and Animation」( Bangkok / Thailand /主催: 国際交流基金 ) をはじめ、国内外での展示・上映、受賞歴があり、コラボレーション、講演、ワークショップなども多数手掛ける。